〈場所:埼玉県比企郡小川町 散歩日:2021年8月21日、2022年7月23日〉

小川町は、埼玉県の中央部よりやや西側(秩父地域の東側)に位置する。関越道の嵐山小川ICから町の中心部まで15分ほど。JR八高線と東武東上線の停車駅がある。

周囲を緑豊かな外秩父の山々に囲まれ、市街地の中央に槻川が流れる小川町は、歴史を誇る小川和紙や小川絹をはじめ、建具、酒造などの伝統産業で古くから栄えた町。

昨年と今年、小川町を訪れたので、見所を3回に分けてとりあげる。

今回は、歴史のある栃本堰と親水公園、伝統工芸を体験できる道の駅、七夕まつり。

栃本親水公園

ランチ(分校カフェ)の後に酒蔵見学を事前予約していたが、ランチにかかる時間が読めないため、その時間調整をすることも目的として、栃本親水公園に立ち寄る行程にしていた。もちろん川好きの私にとって、槻川の水辺は見ておきたいところだ。

栃本親水公園は、槻川にかかる橋(相生橋)のたもとに駐車場がある。隣にドーナッツ形の東屋とトイレがあり、そこから上流側へ遊歩道がある。

相生橋からの風景。槻川は、下流の嵐山渓谷辺りで何度も見ているが、清らかな流れだ。(※青空は今年の訪問時)

駐車場の近くの遊歩道から川面を見降ろすと、対岸の岸辺には、川沿いにも遊歩道があった。上流には滝のように水が流れている部分と、右側にゲートのような施設。栃本堰だ。

飛び石で川を渡れる場所が2か所あるので、下流側で対岸に渡って上流側で戻ってくることにした。川の水深は浅く、子供が網をもって遊べるくらい。小さい魚がたくさん泳いでいた。堰に近いところは水深が深くなり、釣り人のポイントのようだ。

水の流れは涼やかだが、今年の訪問時は暑い日で、日陰のある所で子供が遊んでいた。

駐車場からの遊歩道を進むと、高齢者向けの健康遊具がいくつかあり、さらに堰の上流の方には趣きのある水車小屋があった。水はポンプで上げているようだ。小屋の中は(粉をひくのではなく)休憩所兼資料の掲示スペースだった。

栃本堰・魚道

栃本堰の歴史は古く、300年以上も昔からあるという。土木遺産ともいえるであろう。

個人的に堰やダムは興味深い施設だ。また、堰にはなくてはならない魚道も面白い。栃本堰には、川の右岸(下流から見ると左側)に魚道が設けられている。

魚道は、一旦下流側に上り、折り返して上流側に上る(参照↑黄色ライン追記)。折り返し部分は休息所にもなる。そこからの上りも途中で休憩所があった。

堰の堤頂部分は、手前側に細い水路の魚道。その先には水が滝のように落ちている部分で、せき止める高さを変えられるようだ。さらに、その先にはゲートがある。

遊歩道にはフェンスがあり、そこから先は立入禁止で、近くまで行けないのが残念。

堰の上流側は水鏡のように穏やか。堰の対岸に見える水色のゲートは、用水の取水口だと思うが、この時は閉まっているようだ。手前のオレンジのフロートはゴミ除けか?

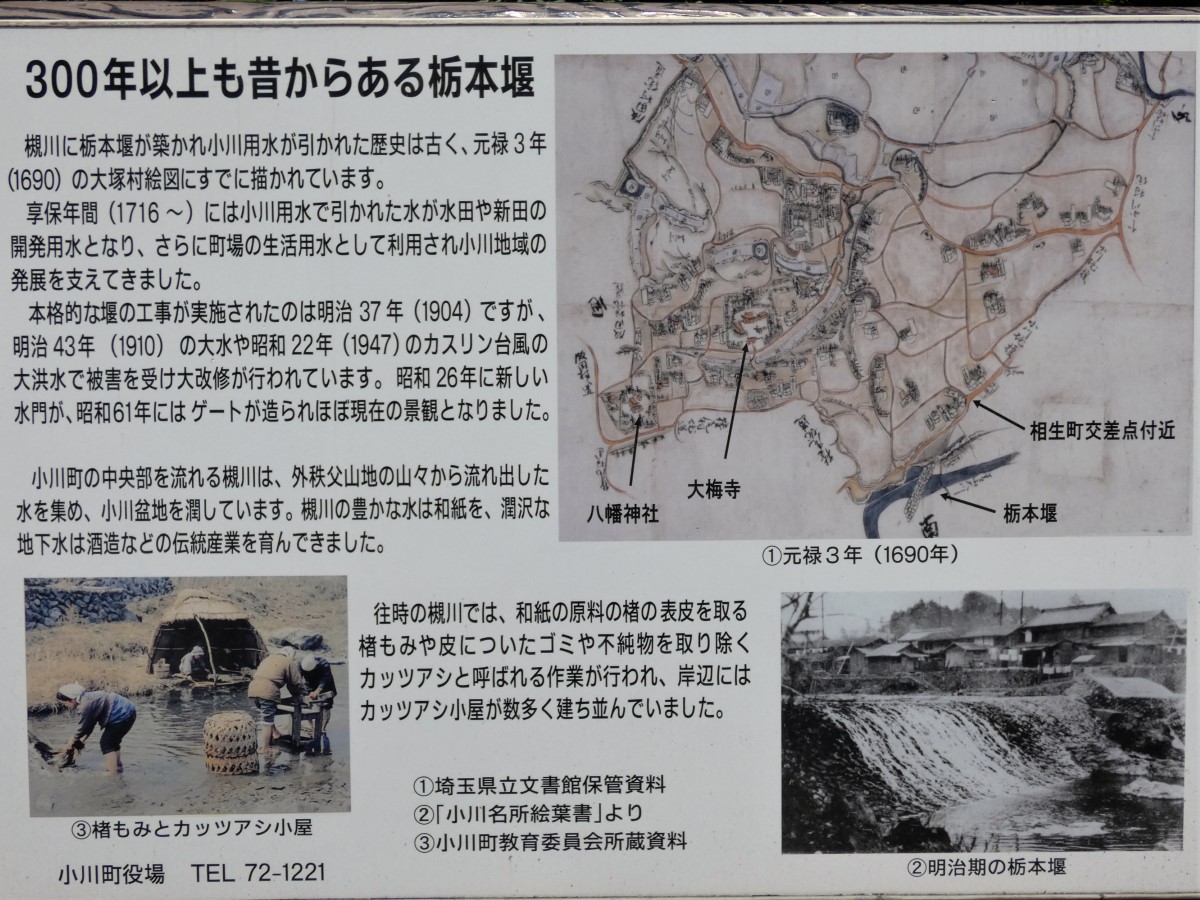

<現地の説明板より>

槻川に栃本堰が築かれ小川用水が引かれた歴史は古く、元禄3年(1690)の大塚村絵図にすでに描かれている。享保年間(1716~ )には小川用水で引かれた水が水田や新田の開発用水となり、さらに町場の生活用水として利用され小川地域の発展を支えてきた。

本格的な堰の工事が実施されたのは明治37年(1904)だが、明治43年(1910)の大水や昭和22年(1947)のカスリン台風の大洪水で被害を受け大改修が行われている。昭和26年(1951)に新しい水門が、昭和61年(1986)にはゲートが造られほぼ現在の景観となった。

享保は江戸時代中期と呼ばれる頃。「享保の大飢饉」で名称は知っている。当地での用水は水田や畑の引水として重要な役割を果たしたのだろう。

自然災害(地震・水害など)の経験を経て、造り(構造)の基準が更新されるのは、堰に限らず人工の建造物は皆そうだと思う。水門は71年前、ゲートは36年前から変わらないというのは、ここ十数年を考えるとしっかりしているのだな~と感心する。

なお、小川町の中央部を流れる槻川は、外秩父山地の山々から流れ出した水を集め、小川盆地を潤している。槻川の豊かな水は和紙を、潤沢な地下水は酒造などの伝統産業を育んできた。(酒蔵のことは、前回とりあげた)

ところで、貯水を目的とする施設には堰とダムがある。その違いは何か?何をもって区別しているのかというと、昭和39年(1964)の河川法によって、高さが15m以上のものは『ダム』とし、15m未満ものを『堰』としている。(疑問に思い調べてみた)

道の駅おがわまち

栃本親水公園を出発して、車で10分とかからない所に「道の駅 おがわまち」がある。

“和紙のふるさと”を標榜・PRする当地らしい、紙すき職人の大きなモニュメント(看板?)が設置されている。

地元の有機野菜や特産品の販売や、地紛製麺の食事処といった、道の駅らしい施設の他、『埼玉伝統工芸会館』が併設されていて、伝統的手工芸品の販売や紙すき体験ができる。

↑紙すき体験をするところ。↓和紙ができるまでの展示もあった。「細川紙」は、楮(こうぞ)を原料とした伝統的な手漉き和紙で、強靭さとつややかな光沢をもち、地合がしまり紙面が毛羽立ちにくい特徴があるという。

なお、小川町と東秩父村に伝わる手すき和紙「細川紙」の技術は、国の重要無形文化財であり、同様の石州半紙(島根県)と本美濃神(岐阜県)と共に、平成26年(2014)11月にユネスコ無形文化遺産へ登録されている。

七夕まつり

小川町七夕まつりは、毎年7月下旬に開催される。昭和24年(1949)から、洋紙が台頭してくる時代背景の中、和紙の復興策として始まったという。なので本物?は、ボンボりや吹き流しに和紙が使われているそうだ。

昨年と一昨年は、感染症の拡大防止のため、出店やイベントなどを中止していたが、今年(2022)は、飾り付け区域、飲食区域、屋台引き回し区域、イベント広場にプログラムを分けるなど、感染防止対策を徹底して3年ぶりの開催に至った。

↑町役場~コミュニティセンター(リリックおがわ)通りの選ばれた(?)竹飾り。

↓駅前通りの竹飾り。飲食以外の露店も並ぶ。

狭い脇道にも立派な飾りが幾つもあった。

今回は、100本を超える竹飾りが飾られたという。それぞれ見応えがある。開催時刻前の準備するところも見たので、町民の参加意識の高さを感じたし、まずは自分たちが楽しもうという感じもした(イイことだ)。飲食関係の露店をまとめて区画分けしたのは、食べ歩きを防止し良い試みに思えた。

来年以降も毎年開催できる環境であってほしいものだ。

コメント